そもそも「フレームワーク」って何?ざっくり理解しよう

「フレームワークって、結局なんの役に立つの?」

マーケの世界に入ったばかりの頃、私自身がそう感じていました。横文字だし、テンプレートみたいで、なんだか小難しそうに見えたんです。

でも、実際に使ってみると意外とシンプル。そして、「自分の頭の中が整理される」「思考の軸ができる」っていう感覚があったんです。

それ以来、私にとってフレームワークは「迷ったときの道しるべ」みたいな存在になりました。

🧩 フレームワーク=“考える順番を整えるツール”

フレームワークとは、ざっくり言えば「物事を整理したり、戦略を考えるときの“枠組み”」です。

思いつきや感覚だけで行動するのではなく、“論理的に考える順番”を見える化してくれるんですね。

- 3C分析(市場・競合・自社を分析)

- SWOT分析(スウォット分析)(強み・弱み・機会・脅威)

- カスタマージャーニー(顧客の行動・心理の流れ)

こうしたフレームワークを使うことで、「次に何を考えるべきか」が見えるようになります。だから、初心者こそ使うべきなんです。

📌 ポイント:

フレームワークは“答えを出すもの”ではなく、“答えを出すための思考のガイド”

🔰 初心者ほど使うべき理由

「マーケティングって難しそう」「どうやって分析すればいいのかわからない」。

そんなときにフレームワークがあれば、“とりあえずこの順で考えればOK”という安心感が得られます。

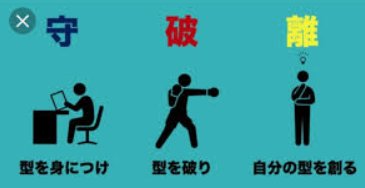

いきなりセンスや経験に頼るのではなく、「型」を使って経験を積みながら徐々に応用していく。

これが、実践でマーケスキルを伸ばす近道です。

⚖️ フレームワークで考えるべきとき、守破離で動くべきとき

ただし、すべての場面で「フレームワークで考えるのが正解」とは限りません。

たとえば運用型広告やSNS投稿、メールマーケの配信など、“繰り返し同じ型をこなすことで身につくもの”もあります。

そんなときに有効なのが、日本の武道や芸事に由来する考え方「守・破・離(しゅ・は・り)」です。

- 守:まずは型(マニュアルやフレーム)を忠実に守って実践

- 破:慣れてきたら改善や自分なりの工夫を取り入れる

- 離:最終的に自分の流儀や状況に合わせて最適化していく

特に初心者にとっては、考えるよりもまず「型に従って手を動かす」ことで体で覚える方が早いケースも多いです。

💡つまり:

フレームワークで思考を整理すべき場面と、守破離で“体に染み込ませる”べき場面を分けて考えるのが◎

次の章では、実際に現場でよく使われているマーケティングフレームワークを5つ厳選して紹介していきます!

現場でよく使われるマーケティングフレームワーク5選

マーケティング初心者のうちは「フレームワーク=難しい分析手法」と思いがち。でも、実は“状況を整理して、やるべきことを明確にするツール”として、日常的に使える便利な道具なんです。

ここでは、私自身も現場でよく使う&実際に役立つと感じているフレームワークを5つ厳選して紹介します。

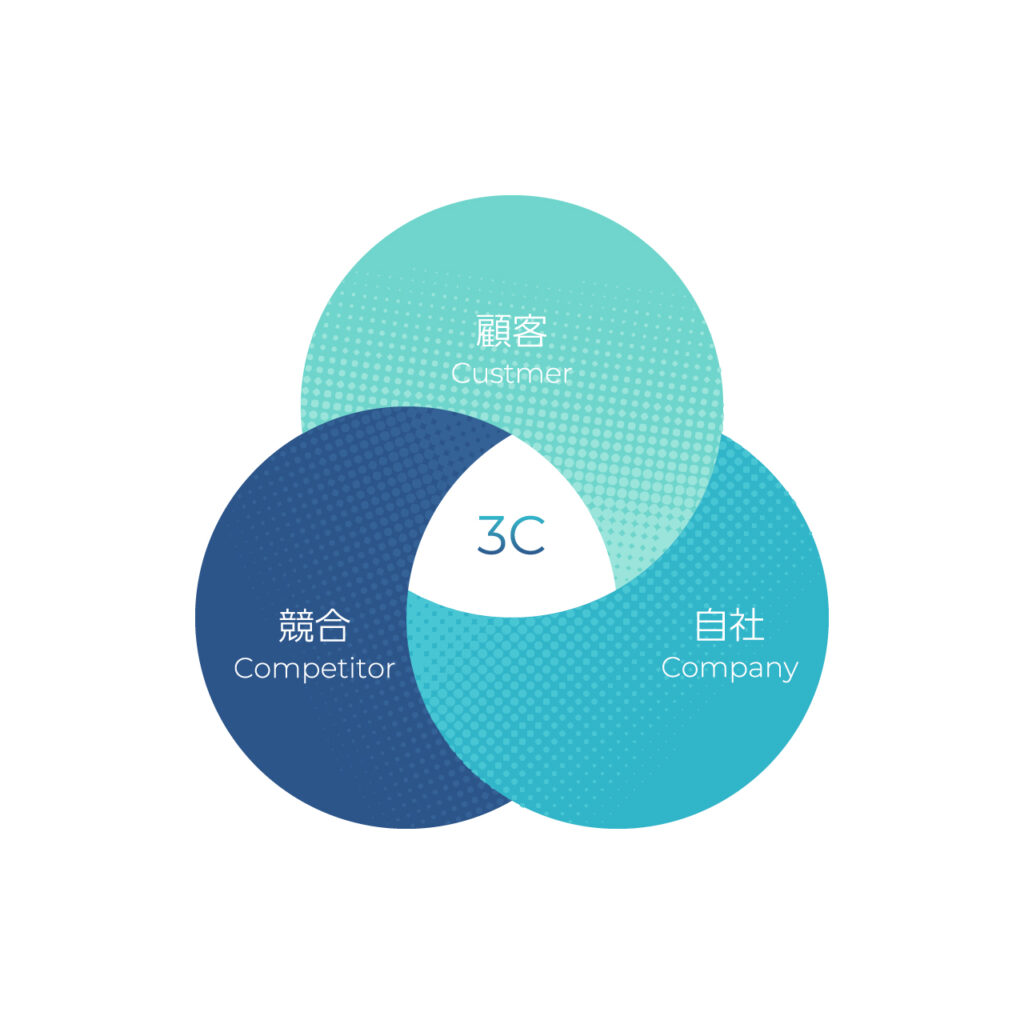

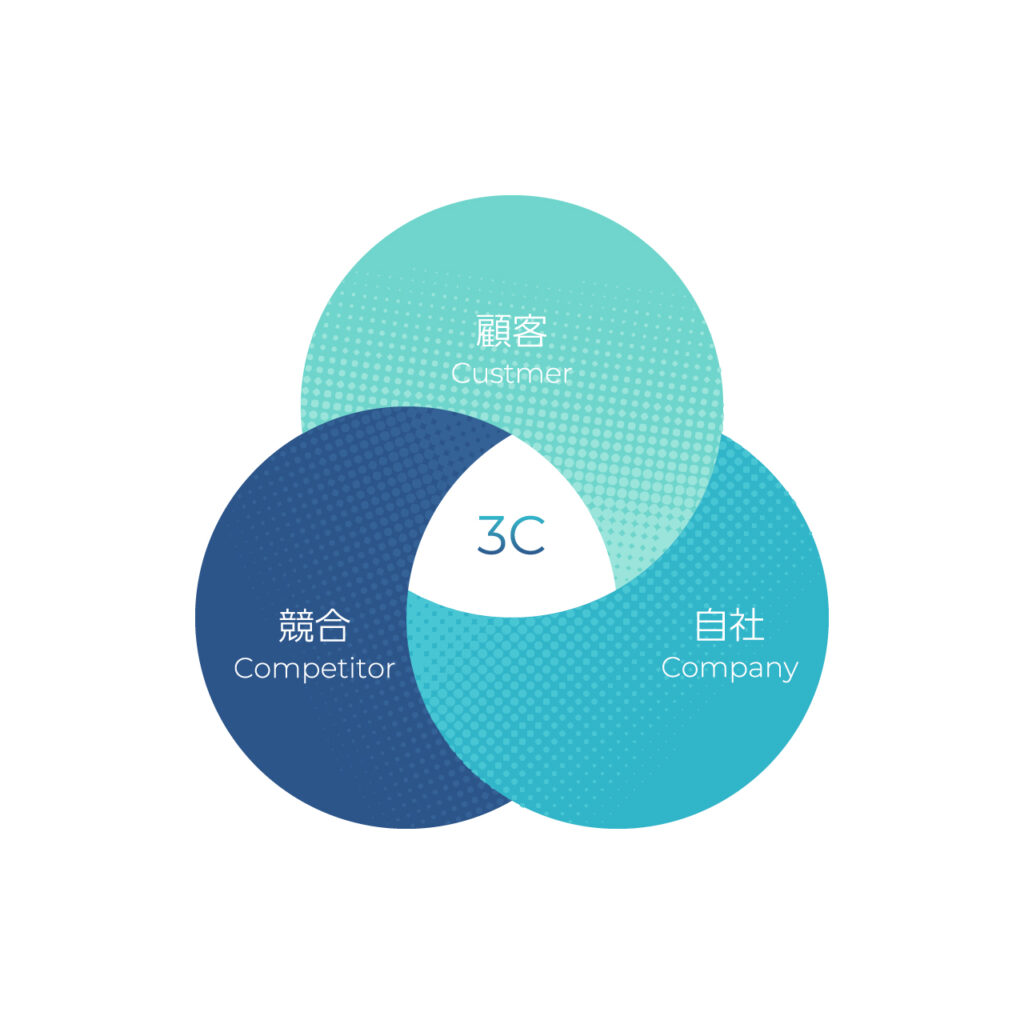

① 3C分析|ビジネスの全体像をつかむ基本の型

3Cとは「Customer(市場・顧客)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」の3つの視点から分析する方法です。

- Customer:ユーザーのニーズ、検索意図、購買行動など

- Company:自社の強み・弱み、商品特性、発信力

- Competitor:同業他社の戦略、訴求軸、価格帯

たとえば記事の企画を考えるとき、「うちの強みって何だっけ?」「そもそも誰向け?」「競合の打ち出し方は?」という疑問が出ますよね。3Cはその問いに答えてくれる地図みたいな存在です。

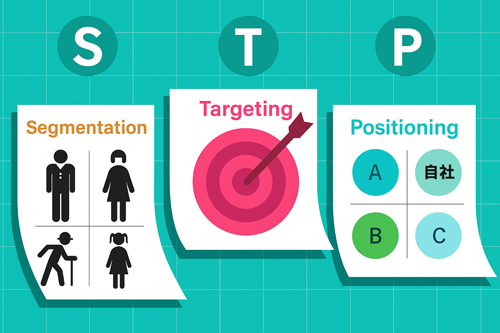

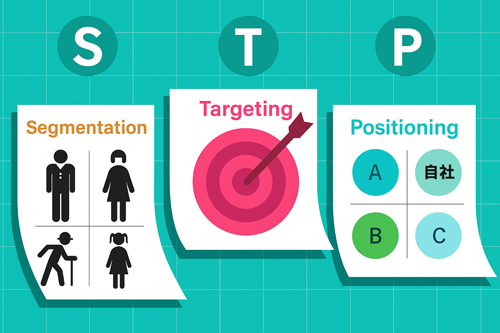

② STP分析|ターゲットと戦略の「軸」を明確にする

STPはマーケティング戦略の核とも言えるフレームワーク。

- S:セグメンテーション(市場を分ける)

- T:ターゲティング(誰に絞るか決める)

- P:ポジショニング(どう見せるか)

LPや広告運用、SNSマーケでも超重要です。たとえば「20代女性向けのコスメ紹介記事」と言っても、どの層?どんなニーズ?を掘り下げるだけで訴求内容が変わります。

🔍 ポジショニングマップを手書きでもいいので描いてみると、競合との違いが視覚化できておすすめです。

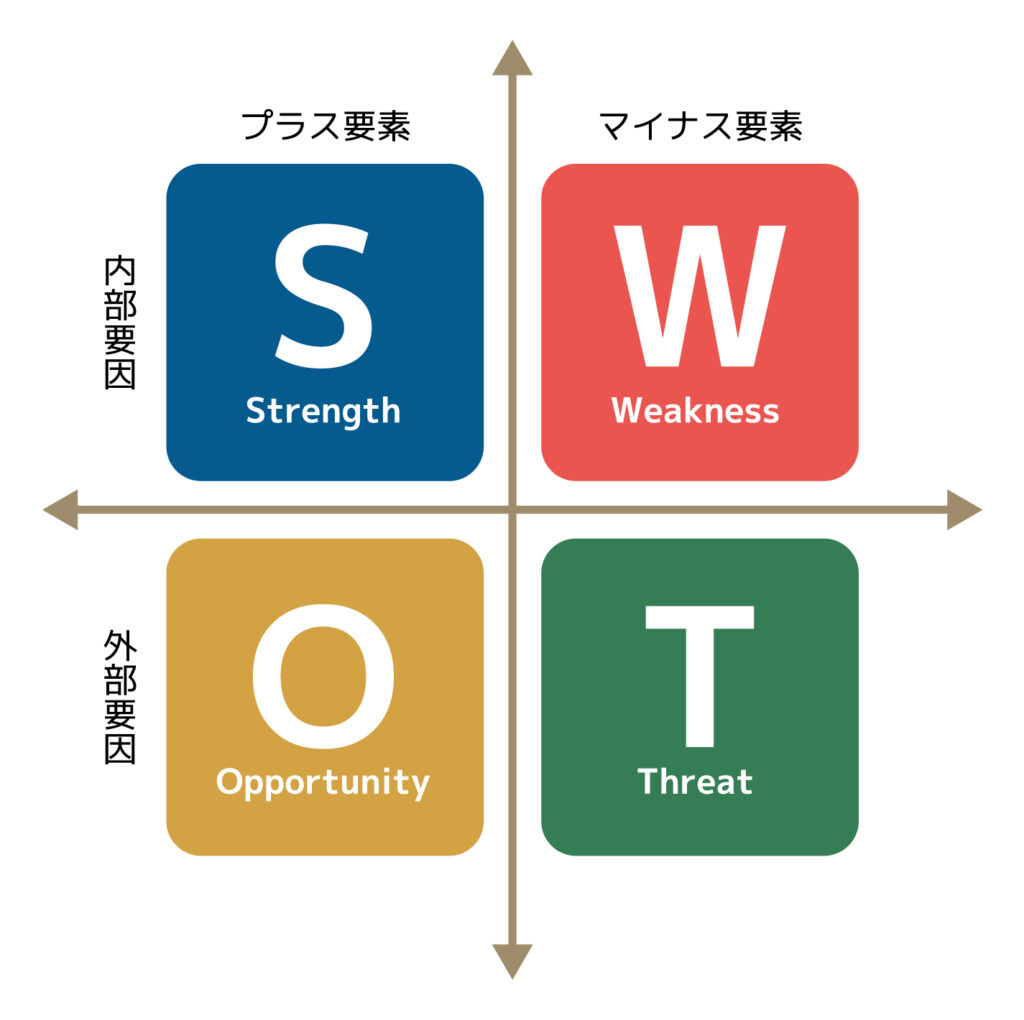

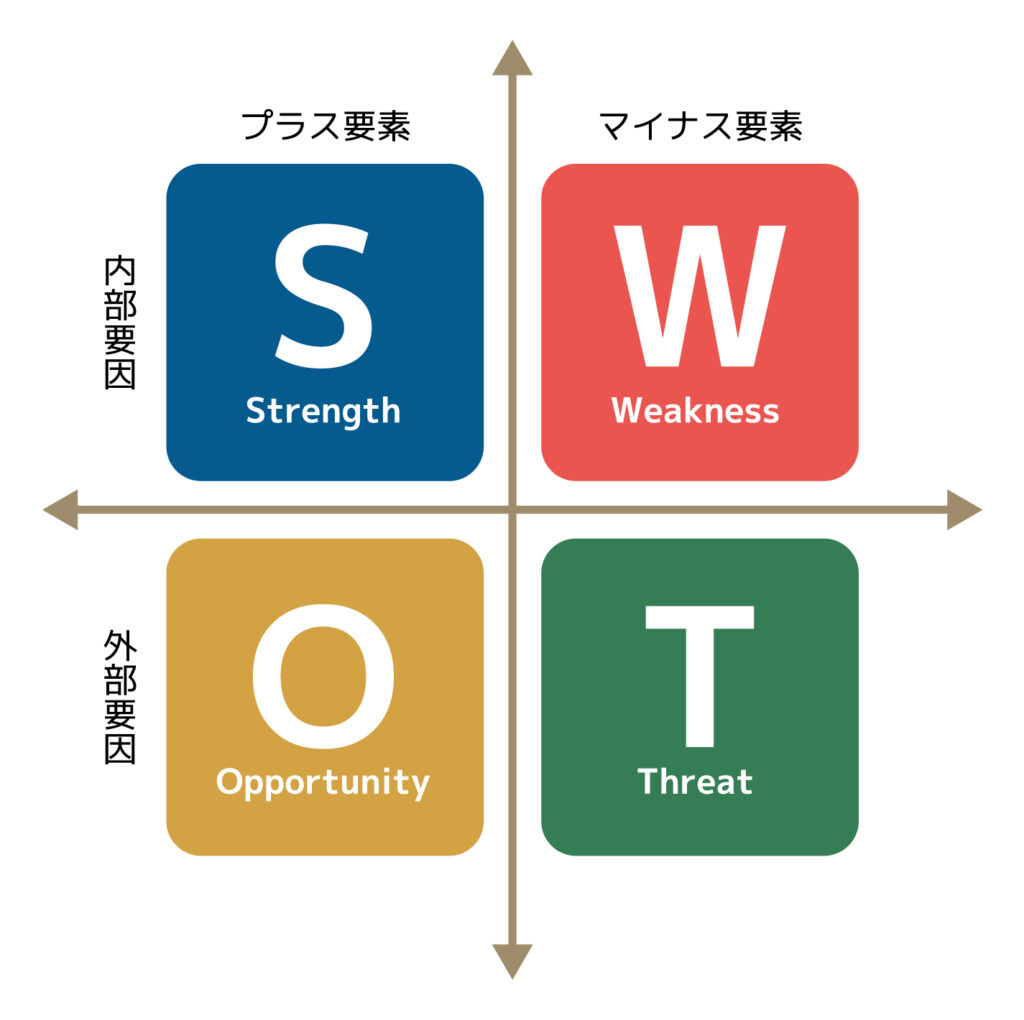

③ SWOT分析|社内報告や戦略会議の場面で定番

SWOT(スウォット)は、社内プレゼンや企画書作成でよく使われるフレームワーク。

- Strength(強み)

- Weakness(弱み)

- Opportunity(機会)

- Threat(脅威)

たとえば「自社メディアをどう伸ばすか?」という議題のとき、“うちは記事本数では勝てないけど、専門性は強みだよね”など、状況を客観的に整理できます。

④ カスタマージャーニー|ユーザーの感情の流れを理解する

カスタマージャーニーとは、見込み客が商品やサービスを知ってから購入・ファンになるまでの「行動と感情の流れ」を可視化する方法です。

マーケティングでは「どのタイミングで、どんな情報があると行動してもらえるか?」を考えるのがとても重要。

ジャーニーを整理することで、「いきなり売り込みすぎてたかも…」「信頼構築が足りてないな」などの改善ポイントが見えてきます。

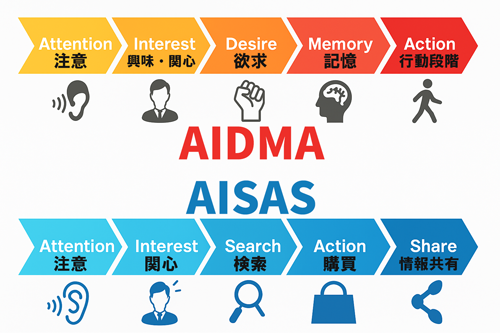

⑤ AIDMA/AISAS|行動心理を踏まえた設計に使える

認知から購入までの心理変化をモデル化したフレームワークです。

- AIDMA(アイドマ):Attention→Interest→Desire→Memory→Action

- AISAS(アイサス):Attention→Interest→Search→Action→Share

特にAISASは、SNSや検索行動が中心の現代にフィットします。

「人は検索してから買う」「買った後に発信する」という前提で、導線やコンテンツを設計できます。

💡Point:紹介した5つのフレームワークは、最初は“型通り”でOK!

大事なのは考える順番を体に染み込ませること。

そしてここで登場するのが、日本的な思考法「守・破・離(しゅはり)」です。

最初は型を守り(守)、慣れてきたら応用し(破)、最後は自分流にアレンジする(離)。

この考え方を持っておくと、マーケティングの学び方にも迷いが減ります。

使い方のコツ|“当てはめるだけ”では失敗する理由

「フレームワークを使えば、マーケティングってなんかすごくなりそう」──

そんなふうに思っていた時期、私にもありました。

でも実際にやってみると、「型にはめたはずなのに、何も見えてこない」「企画がズレていると言われた」なんてことも、普通に起こります。

🌀失敗パターンあるある:フレームワーク“過信”問題

- テンプレの穴埋めだけして満足してしまう

- 顧客視点を置き去りにして「理論だけ」で進める

- チームや上司に伝わらない“自己完結型分析”になる

私も昔、3C分析をがっつり資料に落とし込んだものの、

上司に「で、結局どんな提案なの?」と言われて固まったことがあります。

💡Point:フレームワークは“考えを整理するためのツール”であって、それ自体が正解ではありません。

🔍考える順番を間違えると、意図がズレる

ありがちなのが「とりあえずSTPを書いてみる」「とりあえずSWOTを作る」といった流れ。

でも、**順番や情報の深さがズレると、使い物にならない分析**になることも。

たとえばSTPなら、まずは顧客の行動や属性をしっかり観察して、セグメンテーションから丁寧に進める必要があります。

- ● 最初にポジショニングを決めると“こじつけ”になる

- ● 顧客理解が浅いままだとズレたターゲティングに

- ● 上辺だけの言葉が並び、差別化につながらない

つまり、**「考える順序を間違えない」ことがフレームワーク活用の第一歩**なんです。

📌フレームワークを活かす3つのコツ

- 1. 情報の深さを意識する(検索・ヒアリング・競合調査)

- 2. スライドや文章に“自分の仮説”を必ず入れる

- 3. 実際の施策やコンテンツ設計に「落とし込む」ことを忘れない

🧩ヒント:

慣れるまでは「型通りに考えてから、現場で微修正」くらいの気持ちが◎。

守破離でいう“守”の段階を丁寧に踏むことが、遠回りなようで近道です。

フレームワークは、「なんとなく」の感覚や勘に頼らず、誰が見ても納得できる論理を作る土台になります。

でもそれは、正しく使ってこそ価値が出るということを忘れずにいたいですね。

フレームワークを活かすインプットとアウトプットの回し方

どんなに良いフレームワークでも、「何を入れるか」「どう使うか」で成果が変わります。

つまり、肝になるのは“インプットとアウトプットの質”。

これはもう、フレームワークを“武器”にするための土台みたいなものです。

🔎インプット:ただ読むだけじゃ足りない

よくあるのが「記事をたくさん読む」「競合サイトを眺める」だけで満足しちゃうパターン。

でもそれだけじゃ、いざ自分で考えるときに引き出せないんですよね。

- ユーザーの声を探る(SNSやレビューサイト)

- 競合のLP構成を分析(CTAの位置や見出しの流れ)

- 検索キーワードの意図を読む(サジェストやQ&Aサイト)

🧠 ポイント:

“現場目線の情報”を自分なりの切り口でメモしておく。

これが良質なインプットになります。

✍️アウトプット:フレームワークで「思考を整える」

アウトプットは「書く」ことだけではありません。

“頭の中のモヤモヤを整理して、論理的に並べること”も立派なアウトプットです。

- 3Cで「誰に」「何を」「どう戦うか」を言語化

- カスタマージャーニーで施策の導線を構築

- SWOTで企画の打ち出しポイントを明確に

こうしたアウトプットを「自分の頭で考えて出す」ことが、フレームワークを実戦で使えるようになる第一歩。

🔁インプットとアウトプットは“守破離”で体にしみこませる

最初は型に当てはめて、「あれ?なんかズレてるな」と違和感を感じるだけでもOK。

それを繰り返すことで、だんだん思考の軸が育ちます。

💡「守・破・離」の考え方:

守:まずは型通りにやってみる

破:自分なりの使い方を試してみる

離:型を意識せず、自然と使いこなせるようになる

マーケティングの現場では、スピードと再現性が求められます。

だからこそ、「フレームワークで思考を高速整理→施策に落とし込む」この反復が重要。

時間がないときほど、「フレームワークを使って整理してから動く」。これが、ミスを防ぎ、成果につながる一番シンプルな習慣です。

まとめ|“思考の軸”を持つことで、ぶれないマーケターになれる

フレームワークって、最初はちょっととっつきにくいし、使い慣れるまでは「型通りで本当にいいの?」って不安になることもありますよね。

でも、実際に現場で感じるのは、“思考を整えるための土台”があるだけで、マーケティングのスピードと精度が格段に上がるということ。

自分の感覚だけで進めていると、うまくいくときもあれば、ズレるときもある。

でもフレームワークを通せば、「なぜその施策をやるのか」「誰に届けるのか」が明確になって、チームとも共有しやすくなります。

🎯 “考える力”は一朝一夕では身につかない。

でも、フレームワークという「思考の軸」を持つことで、

ぶれずに前に進めるマーケターになれる。

最初は“守”からで大丈夫。何度もインプットとアウトプットを繰り返すうちに、自然と「型を活かす思考力」が身についていきます。

マーケの世界は常に変化していますが、「本質を見抜く力」だけはどんな時代でも通用する武器。

そのために、まずは今日から1つ、フレームワークを使って考えてみてはいかがでしょうか?