なぜ今、CDPが必要なのか?マーケティングの常識が変わる瞬間

ここ数年、マーケティングの世界では「データの活用」が叫ばれてきました。

しかし、実際の現場ではどうでしょうか。

部署ごとにバラバラな顧客データが存在し、それを横断的に活用できずに「宝の持ち腐れ」状態になっている企業は少なくありません。

そんな状況を打破するために登場したのが、カスタマーデータプラットフォーム(CDP)です。

ここがポイント!

CDPは「顧客データの統合」と「活用のための基盤」を同時に解決できる存在。マーケティングだけでなく、営業やカスタマーサポートにも波及する影響力を持っています。

Cookie規制とプライバシー意識の高まり

まず最も大きな背景は、サードパーティCookie規制です。

従来のWeb広告は外部データに依存してユーザーの行動を追跡していました。

しかしGDPRやCCPAに代表される個人情報保護規制、そしてGoogleのCookie廃止方針により、企業は「自社で保有する顧客データ(ファーストパーティデータ)」を活用する必要に迫られています。

データサイロ問題と部門間の壁

多くの企業では、マーケ部門・営業部門・EC部門・カスタマーサポート部門がそれぞれ独自のデータベースを持ち、同じ顧客についてバラバラの情報を扱っています。

たとえば「メールアドレスは持っているけど購買履歴は別システム」「コールセンターの応対履歴はマーケが見られない」といった状況です。

これが俗に言うデータサイロの問題であり、顧客体験の分断を招きます。

顧客体験(CX)の質が競争力を左右する

今日の顧客は、単に「商品を買う」だけでなく、その過程で得られる体験全体を重視します。顧客体験(CX)がブランドの差別化要因になっているのです。

AmazonやNetflixのように、一人ひとりに最適化された提案やスムーズな購買体験を提供できるかどうかで、企業の成長が大きく変わってきます。

つまり、今後の競争に勝ち残るためには「部門横断で統合された顧客データ」を基盤にし、リアルタイムに近いスピードで施策に活かせる環境を整える必要がある。その答えの一つがCDPの導入なのです。

単なるデータベースではない“価値”

「データ基盤なんてDWH(データウェアハウス)で十分では?」と考える人もいるかもしれません。

しかしCDPは、マーケティング施策に即応できる柔軟性が特徴です。

非エンジニアでも利用可能なUIでセグメントを作成できたり、MA(マーケティングオートメーション)や広告配信ツールと直接連携できたりする点が、現場にとって大きな魅力になります。

DWHは“保管と分析”、CDPは“活用前提”。両者は競合するのではなく、共存する仕組みと考えた方が現場感覚に合います。

要するに、「なぜ今CDPが必要なのか?」の答えはシンプルです。

従来の仕組みでは顧客データを活かしきれないから。データサイロやCookie規制といった環境変化の中で、CDPは“顧客を深く理解し、持続的な関係を築くための必須インフラ”となりつつあるのです。

CDPって何?CRM・DMPとどう違う、本当の役割

「CDP(Customer Data Platform)」という言葉を耳にする機会は増えましたが、CRMやDMPと混同されることも多いです。ここでは、まずCDPの定義を整理し、既存のデータ活用基盤との違いを明確にしていきます。

CDPの基本的な役割

CDPは、顧客一人ひとりの行動・属性・購買履歴などを統合し、“統合顧客データベース”を構築するプラットフォームです。特徴的なのは、マーケティング部門などの非エンジニアが使いやすいUIを備え、リアルタイムに近い形でデータを活用できること。分析や広告配信、メールマーケティング、アプリ内通知など、実際の施策に直結させやすい点がポイントです。

ここがポイント!

CDPは「データを使うこと」を前提に設計されている。単なる保管庫ではなく、現場担当者がすぐにアクションに移せる仕組みを提供します。

CRMとの違い

CRM(Customer Relationship Management)は、主に既存顧客との関係強化を目的としたシステムです。

問い合わせ履歴や契約情報、営業活動の記録などを管理するのが中心で、顧客満足度やロイヤリティ向上に活用されます。

一方CDPは、CRMに蓄積されるデータだけでなく、Web行動ログやアプリの利用データ、POS情報など、あらゆるタッチポイントのデータを横断的に統合できるのが強みです。そのため「既存顧客」だけでなく「潜在顧客」「匿名ユーザー」まで含めた全体像を把握できます。

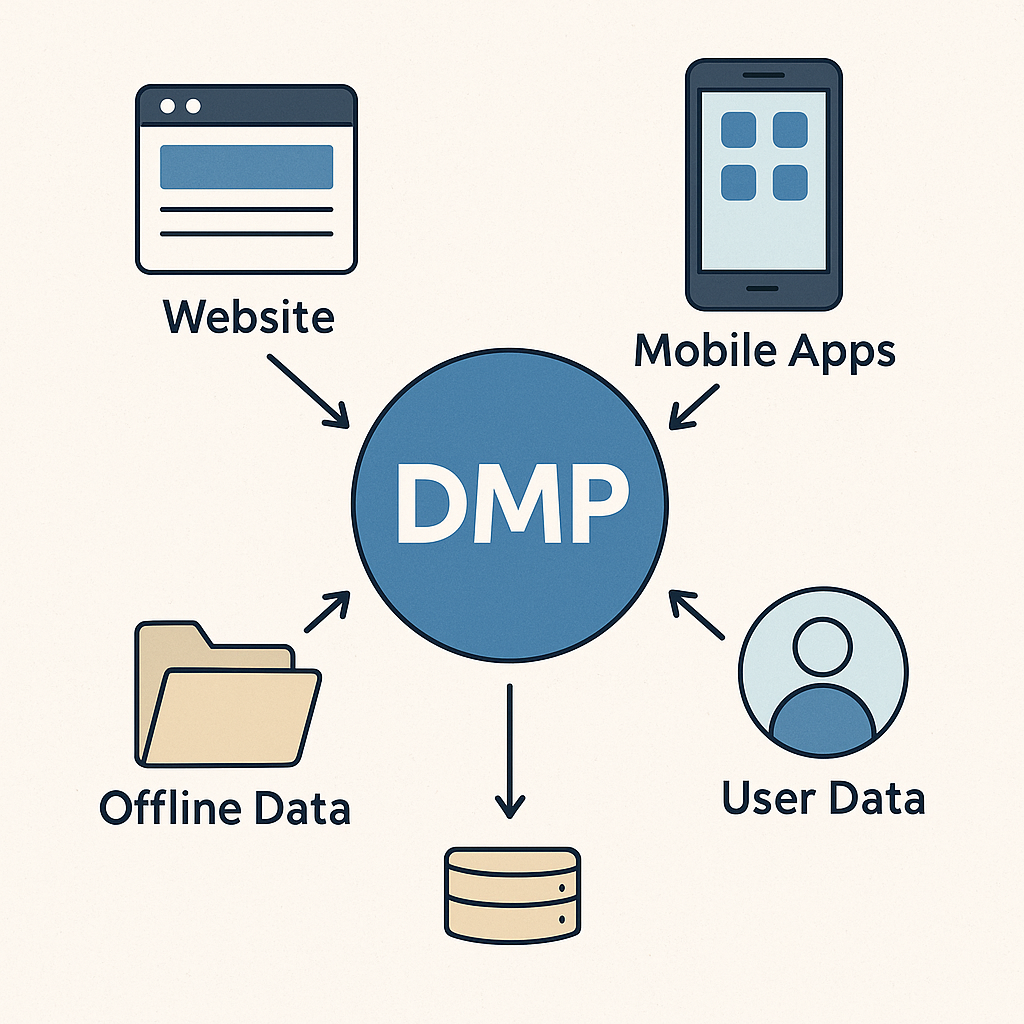

DMPとの違い

DMP(Data Management Platform)は、主に広告配信のためにサードパーティデータを活用する基盤です。匿名性が高く、オーディエンス単位でのターゲティングに強みを持ちます。

対してCDPは、ファーストパーティデータを中心に据え、個人を特定できる粒度で統合・活用する点で異なります。つまり「広告のためのデータ管理基盤」がDMP、「顧客理解と施策全体の最適化」を支えるのがCDP、と整理すると分かりやすいでしょう。

CRMは「顧客との関係管理」、DMPは「広告配信のためのデータ基盤」、CDPは「統合された顧客理解と活用の中心」。役割の住み分けを理解することで、自社に必要な仕組みが見えてきます。

導入の壁、リアルにどれくらい難しい?5つのハードルとは

「CDPが必要なのは理解した。でも、実際に導入するとなるとハードルが高いんじゃない?」──現場からよく聞かれる声です。

確かにCDP導入は一筋縄ではいきません。ここでは、実際のプロジェクトで直面しがちな5つの壁を整理してみましょう。

① 目的が不明確なまま進めてしまう

「とりあえずデータを統合したい」「他社も導入しているから」という理由だけでCDPを検討すると、ほぼ失敗します。

CDPはツールではなく基盤です。

目的が曖昧なままでは、要件定義も進まず、最終的に「宝の持ち腐れ」になりかねません。

ここがポイント!

「売上を上げるためにパーソナライズを実現したい」「休眠顧客の掘り起こしを強化したい」など、具体的なゴールを明確にすることが成功の第一歩です。

② データの整理が追いつかない

実際に導入を始めると、最初に直面するのは「既存データのクレンジング問題」です。

顧客データに重複や欠損、フォーマットのバラつきが多いと、統合自体が進みません。特に「名前が全角/半角混在」「電話番号の桁数が統一されていない」といった細かい課題が山のように出てきます。

③ 専門人材の不足

CDPを導入・運用するには、データエンジニアリングとマーケティングの両面を理解する人材が必要です。しかし現実には、どちらにも精通した人は少なく、外部パートナーに頼らざるを得ないケースが大半です。

「ツールを入れただけで自動的に成果が出る」と思っていると、痛い目を見るポイントです。

④ 組織連携の壁

部門ごとにデータを囲い込む文化が根強い企業では、社内調整が最大のハードルになります。マーケティング部門が進めたくても、情報システム部門がセキュリティやコスト面で難色を示す、といった光景は珍しくありません。

⑤ 理想を追いすぎて計画が破綻する

「すべてのデータを一元化して、完璧な360度ビューを作りたい!」──多くの企業が最初に夢見る姿です。

しかし、完璧を目指すあまり時間もコストも膨れ上がり、現場が疲弊して頓挫するケースは後を絶ちません。重要なのは、小さく始めて成果を積み上げることです。

CDP導入でつまずく企業の多くは「一気にやろう」として失敗します。段階的に導入し、Quick Winを積み上げる戦略が、社内の理解と成果を同時に得るカギです。

どのくらい“難しい”?導入プロジェクトのリアルなコストと運用体制

CDP導入は一見すると「ツールを買って導入すれば完了」と思われがちですが、実際にはプロジェクト規模が大きく、時間もコストもかかる取り組みです。ここでは、現場でよく議論される「費用」「体制」「継続運用」のリアルを整理します。

導入コストの目安

CDP導入にかかる費用は企業規模やツール選定によって大きく異なりますが、一般的には以下のようなイメージです。

- 小規模:初期導入費用 500〜1,000万円前後

- 中規模:2,000〜5,000万円程度

- 大規模:1億円以上になるケースも

これに加えて、データ整備や外部コンサルタント費用が発生するため、単に「ツール利用料」だけを見積もると大幅に予算オーバーすることもあります。

ここがポイント!

「CDPツール利用料」=全コストではない。

実際にはデータ整備や外部人材活用のコストも大きな割合を占める点に注意が必要です。

導入プロジェクトの期間

導入に必要な期間は、最短でも3〜6か月、平均的には1年程度かかるケースが多いです。特に大企業では、部門横断の調整に時間がかかり、2年以上の長期プロジェクトになることも珍しくありません。

必要となる運用体制

CDPは導入して終わりではなく、運用フェーズで成果が決まる仕組みです。理想的な運用体制の一例は以下の通りです。

- プロジェクトオーナー(経営層や事業責任者)

- データエンジニア(データ統合・ETL)

- マーケティング担当(施策企画・活用)

- アナリスト(データ分析・可視化)

- 外部パートナー(ベンダーやコンサルタント)

つまり、「マーケ部門だけで進める」のは非現実的であり、全社横断の体制づくりが必須です。

Quick Win の重要性

現場でよく言われるのが「Quick Win(短期的な成果)」をどう作るかです。

すべてのデータ統合を待ってから活用を始めるのではなく、まずは「特定セグメントへのメール配信最適化」など、小さく成果を出す取り組みから始めるのが現実的です。

CDP導入を「一発勝負の大プロジェクト」と考えるのではなく、Quick Win を積み上げて社内の理解を得ることが成功の近道です。

まとめ:今こそCDPを、“選び方”と“始め方”の第一歩

ここまで見てきたように、CDPは単なる「データ統合ツール」ではなく、顧客体験を変革するための基盤です。

Cookie規制やデータサイロの問題が進む今、CDPの必要性はますます高まっています。一方で、導入のハードルや運用の難しさも現実に存在します。

CDP選びで押さえるべきポイント

自社に合ったCDPを選ぶ際には、以下の観点を意識するのがおすすめです。

- 目的との整合性:「パーソナライズ強化」「顧客分析の高度化」など、導入目的と機能が一致しているか。

- 連携性:既存のMA、CRM、広告配信ツールなどとスムーズに接続できるか。

- 運用のしやすさ:非エンジニアでも活用できるUIやサポート体制があるか。

- スモールスタート可能か:いきなり全社展開ではなく、一部の部門やデータから始められる仕組みか。

ここがポイント!

「完璧な360度ビュー」を最初から目指す必要はありません。

小さく導入し、Quick Win を積み上げることが成功の近道です。

始め方の第一歩

では、実際にどのように始めればよいのでしょうか。おすすめのステップは次の通りです。

- 社内で目的を明確化する:「売上拡大」「休眠顧客掘り起こし」など、解決したい課題を言語化。

- スモールプロジェクトから開始:たとえば「メール開封率の改善」など、限定的な領域で試す。

- Quick Win を共有する:小さな成功を社内に伝えることで、次の投資と協力を得やすくなる。

- 外部パートナーを活用:人材やノウハウが不足する部分は専門企業と組む。

「最初の成功事例」をどう作るかが、CDP定着のカギ。大規模な構想より、現場で成果が見える小さな実験が効果的です。

これからの企業にとってのCDP

顧客を理解し、適切なタイミングで最適な体験を提供できるかどうか──それが企業の成長を左右する時代になっています。

その実現に不可欠なのがCDPです。導入には時間もコストもかかりますが、正しく進めれば顧客との関係は確実に深まり、競争優位性につながります。

「CDP導入は本当に難しい?」

答えはイエスでもあり、ノーでもあります。

難しさは確かにありますが、それを理解したうえで戦略的に進めれば、大きな成果をもたらす可能性を秘めています。今こそ、自社にとっての第一歩を踏み出すタイミングではないでしょうか。