「とりあえず動け!」と上司に言われた経験、ありませんか?

特に事業会社の現場では、アドホック(その場しのぎの対応)が常態化しているケースが少なくありません。 確かにスピードは大事ですが、アドホックだけに頼ると長期的にはサービスが迷走するリスクがあります。

この記事では、アドホック対応の特徴と失敗しやすい理由、そして成功企業が実践する「計画的施策との使い分け」を紹介します。 さらに、話題のOODAループとの違いについても解説します。

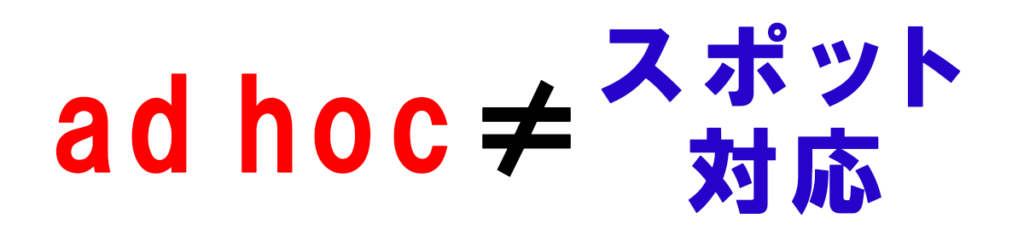

アドホックってそもそも何?|「スポット対応」との違いを整理する

「アドホック対応」と聞くと、“その場しのぎの対応”をイメージする方が多いかもしれません。

確かに、アドホック(ad hoc)はラテン語で「その場限り」「特定の目的のために」という意味を持ち、日常業務では“緊急の対応”や“スポット的な施策”として使われることがほとんどです。

一方で「スポット対応」という言葉も似た意味で使われますが、厳密には少しニュアンスが違います。

スポット対応は「特定の案件や一時的なタスクへの対応」という意味が強く、比較的計画性を持って対応することも多いのが特徴です。 これに対し、アドホックは「目の前の問題を即座に解決するために、その場で考えた対応を行う」というニュアンスが強めです。

✅ ざっくりまとめると…

- アドホック対応:その場しのぎで緊急度が高い、場当たり的になりやすい

- スポット対応:一時的でも比較的計画性があり、限定的な案件に集中する

つまり、どちらも「通常の運用フローにはない臨時対応」という点では共通していますが、アドホックはより即興性が高いと言えるでしょう。

あなたの現場でも、「今すぐ対応しないといけないから、とりあえず動こう!」というケース、ありませんか? それが、まさにアドホック対応です。

事業会社にありがち!アドホック施策が多い理由とよくあるパターン

事業会社の現場では、「とりあえず動こう」という文化が根強く残っているケースが少なくありません。 特に新サービスやプロダクトの改善業務では、「計画よりもスピード重視」が優先される傾向が強いです。

なぜ、アドホックな施策が多くなるのでしょうか?理由はいくつかあります。

- 目の前のKPIをすぐに改善するプレッシャーが大きい

短期的な数字を求められると、全体設計よりも「今すぐ結果が出る施策」に飛びつきがちです。 - システム寄りのメンバーが主導権を握りやすい

技術的に可能な施策を優先しがちで、ユーザー体験の全体設計まで考える余裕がなくなることも。 - 「成功体験の再現」ではなく「場当たり的対応」が評価される風土

火消し役がヒーロー扱いされやすく、結果としてアドホック対応が常態化します。

📌 よくあるパターン

- 「この機能、すぐ作れそうだから入れよう!」と、効果検証前に実装する

- ユーザーからの声に過剰反応して、全体設計を無視した修正を繰り返す

- 特定部署の要望を優先して、他部署との連携が後回しになる

もちろん、スピード重視が必要な場面もあります。ただ、アドホック対応が常態化すると「なぜこの施策をやるのか?」という根拠が薄くなりがちです。結果、サービス全体のユーザー体験がちぐはぐになり、改善サイクルが回りにくくなります。

アドホックだけに頼ると起きる問題|サービス全体を俯瞰できなくなるリスク

アドホック対応は、「今すぐ解決が必要な問題」に素早く対応できるという点で強力な手法です。 しかし、それだけに頼り続けると長期的には大きなリスクを生みます。

よくある失敗例を挙げると、こんなパターンです。

- 改善が「つぎはぎ」だらけになる

その場しのぎの修正が積み重なり、ユーザーから見ると一貫性のない体験になります。

- 施策の目的があいまいになる

「なぜこの機能を入れたのか?」が後から説明できず、効果検証もしづらい状態に。 - システムが複雑化して保守コストが増える

一度作ったものが長期運用前提になってしまい、技術負債として残ることも多いです。

⚠ 注意すべきポイント

- アドホック施策は「緊急対応」であることを明確にする

- 中長期で見たときに、同じ課題を繰り返さない設計を考える

特に多いのが、「難しいことをやっているのに、ユーザーにはほとんど伝わらない」というパターンです。

開発チームやシステム担当が頑張って高度な修正をしても、ユーザーが求めているのは“シンプルで便利な体験”だったりしますよね。

結果として、「頑張っているのに評価されない」「改善しているのに数字が伸びない」という状況に陥りがちです。 だからこそ、アドホックだけに頼らず、サービス全体を俯瞰した設計思考が不可欠です。

アドホックと計画的施策の使い分けが成功のカギ

「アドホック=悪いもの」と決めつける必要はありません。

実際、適切なタイミングでアドホック対応を入れることで、緊急の課題を素早く解決できるのは大きな強みです。 重要なのは、“いつアドホックを使い、いつ計画的施策に切り替えるか”という見極めです。

ここでは、現場で意識すべき使い分けのポイントを整理します。

- ① 緊急度と影響範囲で判断する

ユーザー体験や売上に即座に影響が出る場合は、まずアドホックで火消し。ただし、恒常化しそうな問題なら後で設計を見直す。 - ② アドホック後に必ず「振り返り」を入れる

場当たり的な対応で終わらせず、「なぜこの対応が必要だったのか」「今後同じ問題を防ぐにはどうするか」を共有する。 - ③ 計画的施策では「目的」と「ゴール」を明確にする

「とりあえずやる」ではなく、KPIやユーザー体験の改善指標をあらかじめ設定する。

💡 筆者のおすすめ

- アドホック対応を「仮対応」と位置づけ、チーム内で明確に共有する

- 月1回程度のレビュー会議で、アドホック対応の履歴を振り返る

- 小さく検証できる「計画的施策」をセットで進める

成功している企業ほど、アドホック対応を“単なる応急処置”で終わらせず、必ず「学び」に変えています。 この習慣があるかどうかで、長期的なサービス成長に大きな差がつきます。

逆に言えば、アドホック対応を「場当たり」で終わらせてしまう会社は、いつまで経っても同じ問題を繰り返すことになります。

OODAループとアドホック対応の違い|学びを生むか、その場限りか

最近、ビジネス現場でよく聞く「OODAループ」。 「素早い行動」という意味ではアドホック対応と似ていますが、目的も性質もまったく違うことを知っていますか?

まずは簡単にOODAループを整理しましょう。

OODAループ=Observe(観察)→Orient(状況判断)→Decide(意思決定)→Act(行動)のサイクルを高速で回す思考法です。

特徴は、「仮説を立て、行動し、結果から学び、次に活かす」という学習プロセスにあります。

✅ OODAループとアドホック対応の違い

| 項目 | OODAループ | アドホック対応 |

|---|---|---|

| 目的 | 状況に素早く適応し、学びを次に活かす | 今この問題をとにかく解決する |

| 計画性 | 短期でも「仮説→検証→改善」を前提に動く | その場限りで再現性が低い |

| 長期的価値 | 経験が蓄積され、組織やサービスの成長につながる | 同じ課題を繰り返すリスクが高い |

| 活用例 | 新規事業開発、UX改善、グロース施策など | システム障害対応、クレーム処理など緊急時 |

要するに、OODAループは「素早さ+学び」、アドホックは「素早さだけ」に重きを置いた動きです。 同じ「即応」でも、次につながるかどうかが決定的に違います。

アドホック対応をするなら、「一度やった対応をOODA的に振り返る」だけでも価値が変わります。 その場しのぎで終わらせず、学習サイクルに組み込めば“成長するアドホック”になります。

まとめ|アドホックを“悪者”にしないために、意識すべきこと

ここまで、アドホック対応の特徴と、そのリスク、そして計画的施策との使い分けについてお話ししてきました。 最後に、改めて「アドホックを悪者にしないために意識すべきこと」を整理します。

- アドホックは“緊急時の武器”と位置づける

場当たり的な対応で終わらせず、あくまで一時的な解決策だとチームで認識する。 - 対応履歴を可視化して、次の改善につなげる

アドホック対応後に「なぜ必要だったか」「恒久対応はどうするか」を振り返る習慣を作る。 - 計画的施策とセットで考える

短期的な火消しの裏で、必ず中長期的な設計を検討する体制を整える。 - ユーザー視点を常に忘れない

技術的に難しい対応ほど「ユーザーが本当に求めていることか」を冷静に見極める。

✅ 筆者からひと言

筆者自身、過去に「アドホック対応の沼」にハマった経験があります。 毎日のように緊急対応に追われ、気づけば「本来やるべき全体設計」が後回しになっていました。

でも、小さな成功事例でも“共有・振り返り”を徹底したチームは、確実に成長していきます。 「なんとなくやった施策」が「次に活きる知見」に変わる瞬間は、チーム全体にとっても大きな財産です。

あなたの現場でも、「とりあえず動く」から一歩踏み出して、次につながる仕組みを作ることを意識してみてください。 アドホック対応は決して悪者ではありません。うまく使いこなせば、短期の成果と長期的な成長の両方を手に入れる強力な武器になります。

明日からでもできる小さな一歩は、「アドホック対応を終えたら、必ず1行でもメモに残すこと」です。 それだけでも、チームは確実に変わっていきます。