「IPレピテューション」って何?メール配信と切っても切れない関係

企業がメールマーケティングを行う上で、意外と見落としがちなのが「IPレピュテーション」という概念です。

これは、送信元のIPアドレスに対する信頼度(評判)を指します。

私も最初は、単純に「HTMLメールが重すぎたのかな?」とか「迷惑メールにされたのは件名が派手だったからかな?」と思っていました。

しかし調べてみると、同じIPから大量のメールを送っているだけで、スパム判定されることがあるという事実に驚かされました。

✔ IPレピュテーションとは?

メールを送信するサーバーのIPアドレスが、過去にスパム行為をしていないか、迷惑メールと判定されていないかなどをもとに、メール受信側(例:GmailやYahoo!メール)が評価する指標です。

つまり、どんなに内容が良いメールを送っていても、送信元のIPアドレスの評判が悪ければ、それだけでメールは迷惑フォルダ行きになります。

これは特にGoogle(Gmail)やYahoo!メールのような主要フリーメールサービスに強く影響します。

しかも困ったことに、迷惑メールに入っても、送信者側には「配信成功」と表示されるケースがほとんど。

これが企業のメール施策を大きく狂わせる原因となっています。

なぜこんな問題が起こるのでしょうか?

それには、スパム対策が年々強化されていることが背景にあります。

たとえばGmailは、メールの到達率や受信者の反応(開封率・クリック率・苦情率など)をすべて学習し、機械学習モデルによって“この送信元は信頼できるか?”を日々判断しています。

そのため、大量配信=悪ではなく、悪い運用の大量配信=レピテーション低下という認識が重要です。

IPレピュテーションは単なる技術用語ではなく、メールの「届く・届かない」を左右する、非常に本質的な要素だということをまず押さえておく必要があります。

メールが届かなくなるメカニズム|スパム判定はこうして起こる

「配信エラーになっていないのに、反応がゼロ…」

そんなとき、見落とされがちなのが“スパムフィルターに引っかかっている可能性”です。

メールは表面上、「配信成功」として処理されていても、実際にはGmailやYahoo!メールの迷惑メールフォルダに自動的に振り分けられてしまっていることがあります。

✔ 迷惑メールフォルダ=“見えない壁”

実際には配信されているが、受信者が目にする「受信トレイ」には届いていない状態。つまり、エラーとして記録されず、発見しづらい問題なのです。

しかも、この迷惑メール振り分けの基準は、各メールサービスが独自に設定しており、AIベースでリアルタイムに学習・進化しています。

特にGmailでは、「この人がよく読んでいるか」「開封されているか」「返信されているか」などの行動データも含めて判断しているとされます。

ここで重要なのは、配信数が増えれば増えるほど、IPレピテューションの影響が強くなるということ。

以下のようなパターンでは、スパム判定を受けやすくなります。

- ・過去に苦情(スパム報告)を受けたIPアドレスからの配信

- ・定期的に送られてくるけど、開封もクリックもされないメルマガ

- ・送信頻度が急激に増えた場合(例:突発キャンペーン)

筆者の経験でも、ある時期に通常の2倍以上の頻度で配信を行ったところ、急に開封率が激減。

その後の調査で、一部のIPアドレスがスパム扱いされていたことが判明しました。

つまり、スパム判定は突然降ってくる“見えない地雷”のようなもの。届いているように見えて、実は全然届いていないという怖さがあります。

この問題に気づくのが遅れると、メールマーケティング自体の効果が出ないだけでなく、送信ドメインや企業の信頼性そのものに傷がつく可能性もあるのです。

企業が取るべき具体的対策|ドメイン・IPをどう使い分けるか

IPレピテューションによる影響を最小限に抑えるために、送信基盤そのものを最適化することが必要です。

これは「技術者に任せればOK」という話ではありません。配信施策を設計・運用するマーケター側も、最低限の理解が必要です。

ここでは、筆者が行っている現場レベルの実践対策を紹介します。

● サブドメインを分けてリスク分散する

たとえば、同じドメインであっても用途別にサブドメインを分けておくことで、1つのサブドメインにスパム評価がついても、他の施策には波及しないようにできます。

- ・

info.example.com:ニュースレター用 - ・

campaign.example.com:キャンペーン配信用 - ・

support.example.com:顧客対応メール用

このように分けることで、トラブル発生時の切り分けやリカバリが容易になります。

● 1ドメインに複数のIPアドレスを割り当てる

さらに重要なのが、配信元IPアドレスの冗長化です。

たとえば1つのドメインに対し、例えば3つのIPアドレスを用意して、それぞれで順番に配信する、または用途別に使い分けるという方法があります。

✔ 複数IPアドレスの活用イメージ

例)

・IP①:通常の週次メルマガ

・IP②:プロモーション・セール情報

・IP③:トランザクションメール(注文完了・パスワード通知など)

→ 万が一IP①のレピテューションが下がっても、IP②・③は影響を受けない

IPアドレスが1つしかない場合、その1つがブラックリスト入りすると、すべての配信が巻き添えになります。

まさに「卵を一つのカゴに入れるな」という教訓が活きるポイントです。

● 自社運用だけではなく、信頼できるメール配信サービスを選ぶ

大手のメール配信プラットフォーム(MAツールやSMTP配信代行)では、IPレピテューションの管理を自動で行ってくれるサービスも多く存在します。

ただし、それでも「どのIPがどうなっているか」「共有IPなのか独自IPなのか」などの基本情報は押さえておくべきです。

特に大量配信を行う場合は、専用IPを契約しておくことで、他社の影響を受けずに済むという利点もあります。

このように、IPレピテューションは一度失うと回復が非常に困難です。

だからこそ、予防的な配信設計が何よりも大切なのです。

なぜ「気づけない」のか?IPレピテューション対策を怠るリスク

IPレピテューションによって配信メールが迷惑フォルダに振り分けられても、多くの場合、配信側はそれに気づけません。これは、この問題の根深さを象徴するポイントです。

たとえば、メール配信システム上では「配信成功」と表示されていたとしても、実際にはGmailの“プロモーションタブ”や“迷惑メール”に分類され、ユーザーの目にまったく触れない…そんな事態が起こっているかもしれません。

✔ 気づきにくい理由

・エラーメッセージが返ってこない

・迷惑フォルダ行きでも“配信完了”扱いになる

・メール開封率が落ちても、原因がレピテーションだと断定しづらい

筆者の知る企業でも、ある時期から「メルマガのクリック率が半分以下に落ちた」と相談を受け、調査を進めたところ、実はGoogle側でスパム判定を受けていたというケースがありました。

恐ろしいのは、それに誰も気づかないまま、何度も何度も迷惑フォルダに送られ続けていたという事実です。結果的に、「メール=反応がない」という誤解が社内で生まれ、メルマガ施策そのものが中止されてしまいました。

IPレピテューション対策を怠ると、以下のようなリスクが現実化します。

- ・開封率・クリック率の大幅な低下

- ・売上や集客に直結するキャンペーンの失敗

- ・社内でのメール施策の信用失墜

- ・ドメイン全体の信頼性の低下

しかもこの問題は、“自然治癒”しません。スパム判定を一度受けたIPアドレスの評価を回復させるには、時間と対策が必要です。だからこそ、「なんとなくうまくいってない」状態に早く気づける視点が重要なのです。

IPレピテューションを把握・管理できていない状態でメール配信を続けるのは、いわば暗闇の中でダーツを投げるようなもの。成果が出ない理由が、そもそも“届いていない”からかもしれません。

まずやっておくべき5つの実践アクション

IPレピテューション問題は、理解するだけでは解決しません。大切なのは、具体的な行動に落とし込むこと。ここでは、今日から取り組める実践アクションを5つ紹介します。

1. SPF/DKIM/DMARCを正しく設定する

これらは送信ドメインの正当性を示す技術的な仕組みで、メールの信頼性を担保するために不可欠です。

- ・SPF(Sender Policy Framework):そのIPから送信していいか?を示す

- ・DKIM(DomainKeys Identified Mail):改ざんされていないか?をチェック

- ・DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance):SPFとDKIMの評価に従って、どう処理するか指示を出す

これらをDNS設定で適切に登録するだけでも、受信側の信頼度は大きく上がります。

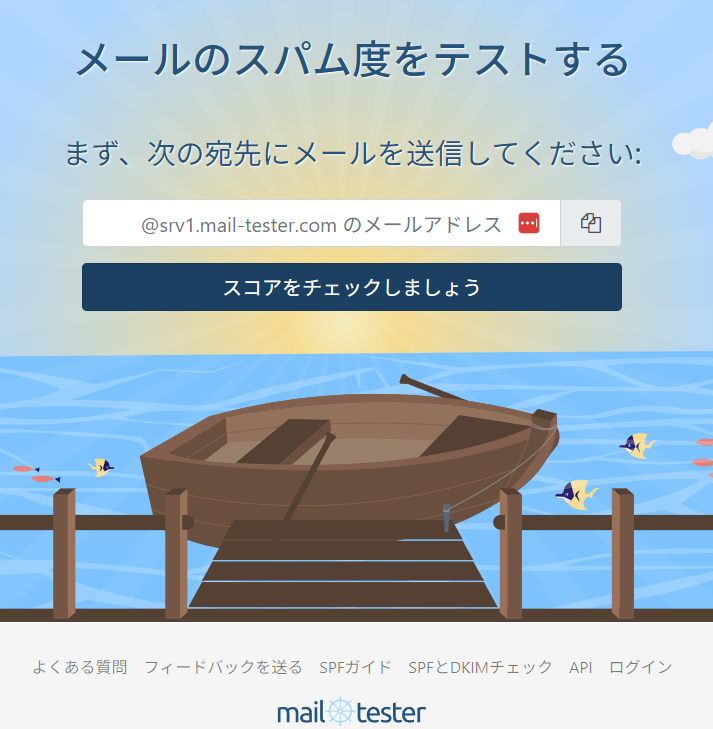

2. 配信テストで“迷惑メール判定”を確認する

実際に配信前にテストアカウント(Gmail、Yahoo!、Outlookなど)を用意し、受信トレイに届くかどうかを目視で確認しておくことは非常に重要です。

また、Mail-tester.comなどのツールを使えば、スパムスコアやSPF・DKIMの設定状況を無料でチェックできます。

3. メールリストの定期的なクリーニング

開封されないアドレス、エラーが多いアドレス、長期間アクションのないアドレスは、IPレピテューションを下げる原因になります。

リストの質を高く保つこと=IPレピテューションの維持と心得ましょう。

4. IPごとの役割分担とログの監視

前述の通り、用途別にIPを分けることで被害の分散が可能になります。

ただし、そのためにはログの定期確認が欠かせません。

たとえば「このIPだけ到達率が低い」といった傾向が見えたら、早急な対応が可能になります。

5. Gmail/Yahoo!対策を特に意識する

国内で使用されているメールアドレスの約8割はGmailかYahoo!メールだと言われており、この2社のスパムフィルターを通過できるかどうかが成否を分けます。

たとえば、@gmail.comと@yahoo.co.jp宛に配信するテストアカウントを複数用意し、迷惑メール判定されていないかを定期的にチェックしておきましょう。

「届いているように見えて、届いていない」。

そんな事態を避けるには、仕組みを知り、日々チェックし、改善を繰り返すことが不可欠です。

メール施策の命運は、コンテンツの良し悪しよりも“届くかどうか”にかかっている。だからこそ、今すぐできる対策から一歩踏み出してみてください。